みずほが業績予想「9割減」の衝撃、正念場の裏に興銀の影

© Diamond, Inc 提供 3月6日、みずほフィナンシャルグループの坂井辰史社長が、報道陣に対して業績予想を修正した理由を説明した

3メガバンクの中で万年3位に沈むみずほフィナンシャルグループ(FG)が、真の正念場を迎えている。2019年3月期決算において約6800億円の損失を追加計上し、純利益を当初予想の5700億円から約9割減の800億円に下方修正すると発表したからだ。

損失の内訳を見ると、大半を占めるのが次期勘定系システムを含むソフトウェア関連の減損処理だ。目下、みずほFGは銀行の中枢機能をつかさどる基幹システムの移行に着手しているが、今回、社内の会計基準を見直し、4000億円台半ばとされるシステム投資額にかかる減価償却の大半を「前倒しで処理する」(坂井辰史・みずほFG社長)という。その結果、システム関連で約4600億円の損失が発生することとなった。

とりわけ次期システムを巡っては、従来は20年3月期から数年にわたって800億円規模の費用計上を行うはずだった。そのため社内では、「いずれ償却負担が首を締める」(みずほ中堅幹部)と不安視されていた。だが、今回この”足かせ“をほぼ一気に吐き出すことになり、坂井社長は「(損失の)一括処理がベストの選択だと確信している」と前向きな姿勢を見せる。

とはいえ、これから稼働する次期システムについて現段階で減損処理せざるを得ないという事情に加え、本来ならば、「佐藤康博前社長の時代に処理すべきだった」(関係者)はずの事柄でもあり、新社長発足後に巨額損失を計上するというのは、長らくみずほが抱える脆弱さを象徴しているかにも見える。

ましてや、純利益ベースの今期業績予想を比較すると、三菱UFJFGは9500億円、三井住友FGが7000億円なのに対し、今回の下方修正によってみずほFGは800億円と、逆の意味で“桁違い”となる。

しかも、メガの次に位置する大手都市銀行グループのりそなホールディングスの純利益が2000億円、横浜銀行を含む大手地方銀行グループのコンコルディアFGが同600億円で、いかに一過性のこととはいえ、お寒い限りだ。

「興銀らしさ」の表れである市場部門の凋落

こうしたソフトウェア関連の減損処理以外のマイナス要因としては、店舗網の再構築に絡んで約400億円、外国債券の含み損処理など市場部門関連で約1800億円の損失を計上するという。

米国の利上げやそれに伴う株式相場の乱高下で、今期はどの銀行でも市場部門が苦戦。中でもみずほFGは、第3四半期(10~12月)決算時点で外債を主因とした約2800億円の含み損を抱えているが、今回その実現損として約1500億円のマイナス要因となっている。

実はこの市場部門は、「伝統的にみずほFGの収益に占める割合が多かった」(みずほFG幹部)のだ。その背景にあるのが、みずほの前身であり、長期信用銀行の一角として産業成長を支えた日本興業銀行(興銀)のビジネスモデルである。

というのも興銀は、1994年に金利スワップ取引など市場部門全体の損益とリスクのバランスを調整する新システムを導入し、これが安定的に利益を生み出してきた。平成のバブル崩壊後に生まれた不良債権処理損を補い、その結果、経営破綻を逃れる一助になったという経緯がある。

このモデルは、02年4月に誕生したみずほ銀行に受け継がれたわけだが、ここで大きな失敗を犯している。それが、「市場部門に対する経営陣の評価が低かった」(同)ことだ。その象徴の1つとして、みずほFGは三井住友FGと違って市場部門の功労者を副頭取クラスの要職に据えてこなかった。同部門では、高度なスキルが要するにもかかわらずだ。

長らく、みずほFGの市場部門は決算を支え続けたが、2017年以降の厳しい相場環境下ではそうもいかなくなった。結果、18年3月期決算の時点で、みずほFGは他の2メガと大きく水を開けられている。

今回の損失一括処理においては、金融派生商品(デリバティブ)取引のリスク評価を見直すために、300億円の損失を計上する。これら一連の大幅刷新が果たして「ベストな選択」だったかどうかは、20年3月期決算に答えが出るだろう。

最後に、これら市場部門の失敗に加え、その要因を仔細に分析したのが、週刊ダイヤモンド3月16日号の第二特集『興銀の歴史から読み解く 坂井みずほの正念場』。興銀のビジネスモデルの変遷を読み解くことで、この興銀モデルが、いかにみずほに暗い影を落としたかの経緯を紐解いている。今回、外債の含み損を一括処理したことは、市場部門の再起を図る坂井社長の覚悟の表れであるのは間違いないが、果たして“興銀のくびき”から坂井みずほは抜け出すことができるのか、航海は始まったばかりである。

(「週刊ダイヤモンド」編集部 田上貴大)

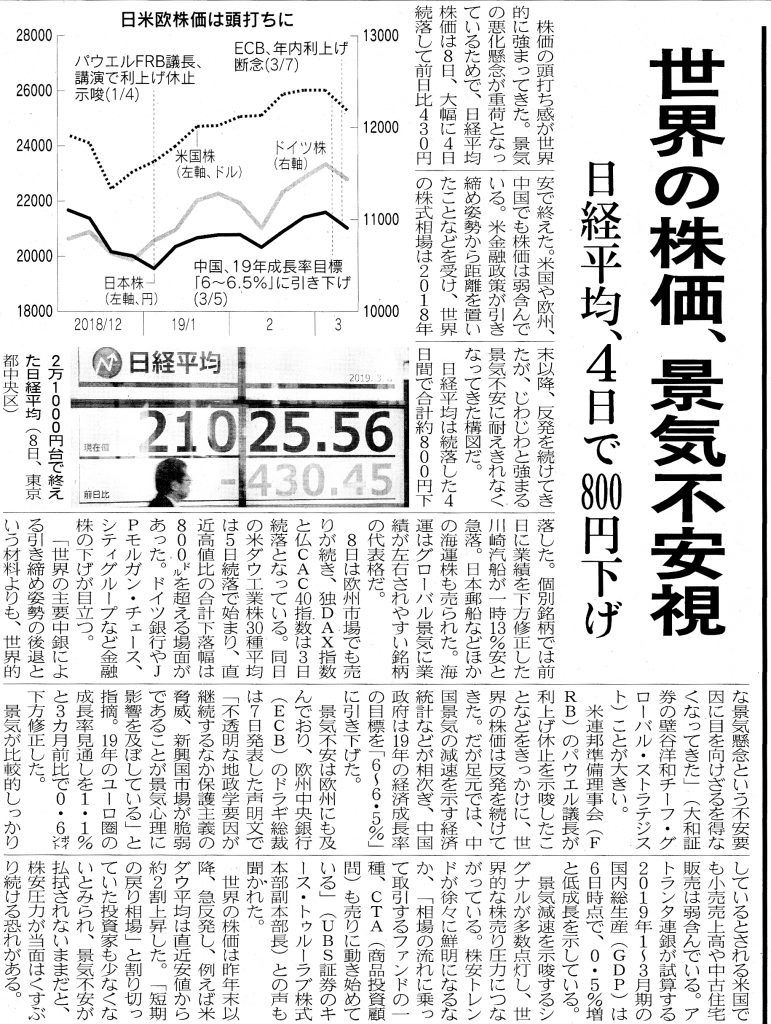

世界の株価 景気不安視

日経平均急落!米国株安、中国株安、円高…これはチャンスか?変化か?しかし高配当利回り株続出中!【朝倉慶の株式相場解説】

【3月4日配信】安達誠司のマーケットニュース「喜んではいけない?中国株急上昇!」上念司【チャンネルくらら】

景気刺激策に期待感

米景気、先行き懸念強く

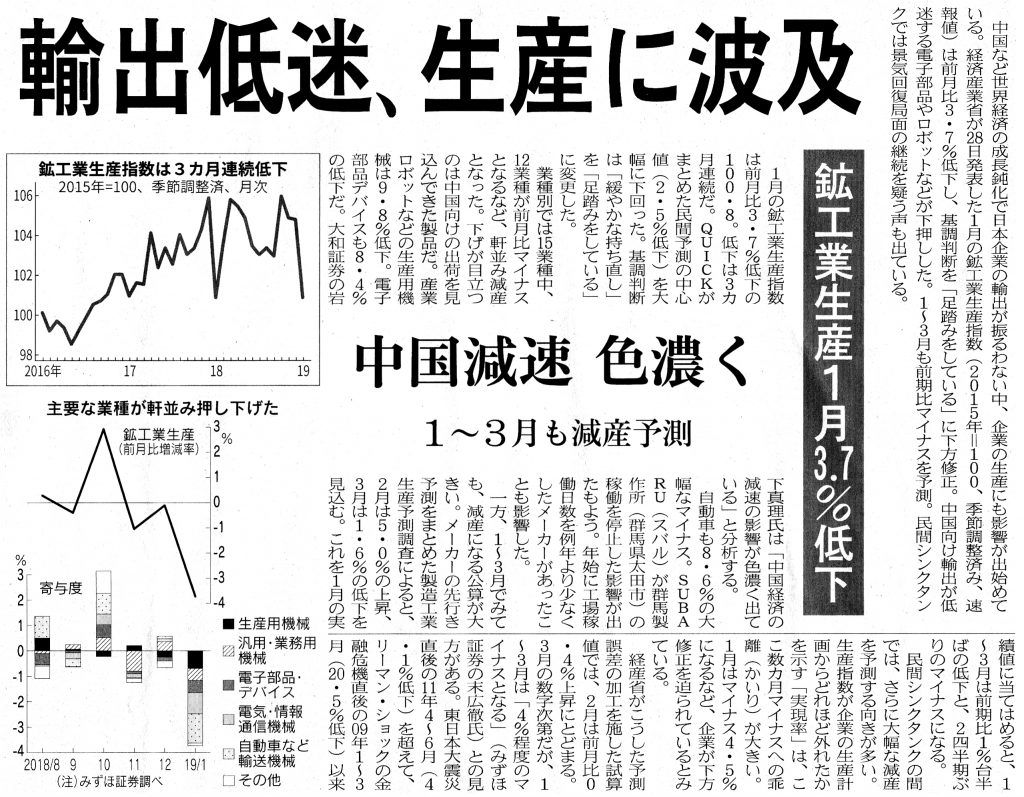

輸出低迷、生産に波及

投資のトビラ 武者陵司氏

戻り相場 迫る賞味期限

日本株上昇のカギは「自社株買い」に有り!ソフトバンクグループ上昇の背景を分析する【朝倉慶の株式相場解説】

黄信号の中国経済 下

黄信号の中国経済 中

黄信号の中国経済 上

サンバイオ<4592>暴落のカラクリ

東証マザーズ市場のサンバイオ<4592>が、1/29終値から暴落しました。1/29終値が11,710円で、1/30からストップ安を開始、途中拡大ストップ安を含めて4日連続のストップ安張り付き、2/5に初めて取引が成立し、2/5の安値は2401円でした。11,710円から2,401円への下落率は-79.5%、たったの5営業日で約8割を飛ばす、文字通りの暴落でした。

https://column.ifis.co.jp/toshicolumn/iim-market/99751

日経平均21000円台は累積売買が多い

アイフル、4-12月期(3Q累計)経常は2.2倍増益で着地

アイフル <8515> が2月12日大引け後(15:00)に決算を発表。19年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.2倍の113億円に急拡大したが、通期計画の161億円に対する進捗率は70.7%にとどまり、5年平均の112.7%も下回った。

会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は47.1億円の黒字(前年同期は24.4億円の赤字)に浮上する計算になる。

直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比2.1倍の59.7億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の10.5%→19.8%に急上昇した。

https://kabutan.jp/stock/news?code=8515&b=k201902120080

もういい加減上がってほしいですね!